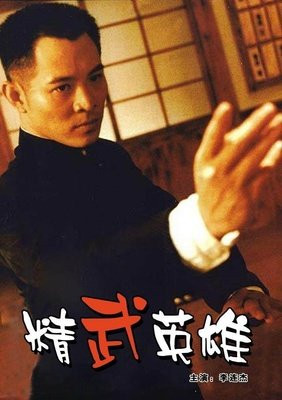

李连杰主演的《精武英雄》(1994年)在动作电影史上堪称一座难以逾越的高峰。这部翻拍自李小龙《精武门》的影片,不仅以凌厉的动作设计和深邃的思想内核重新定义了功夫片的高度,更通过陈真这一角色,展现了中华武术的包容性与自我革新的精神。二十余年后,它依然被奉为“动作电影的教科书,而其魅力远不止于视觉震撼。

动作设计:写实与美学的完美融合

《精武英雄》的动作场面堪称经典,袁和平的武术指导将实战技法与电影美学结合得淋漓尽致。影片中五场核心对决各有深意:

日本教室一对多:陈真以分筋错骨手迅速制敌,既展现了中国传统武术的精准,又暗含“武德”的克制。狭窄空间的调度与快节奏剪辑,让观众屏息凝神。

虹口道场踢馆:陈真身着黑色中山装,以西洋拳击步法融合霍家拳,在群战中展现“快、准、狠”的战术智慧。这场戏既是对李小龙的致敬,又以现代格斗思维超越前作。

同门霍廷恩之战:传统武术与现代搏击的碰撞中,陈真以留力三分的克制,暗喻对“门派桎梏”的反思。空中翻身、单手撑地等动作设计,兼具力量与优雅。

与船越文夫的蒙眼对决:这场戏堪称武术哲学的具象化。两人探讨“最强之拳”时,船越提出“击倒对手最好的方法是用手枪”,而陈真则领悟“武术的终极目的是突破体能极限”。蒙眼盲战的设计,将胜负升华为对武道境界的追求。

决战藤田刚:面对体格悬殊的“杀人机器”,陈真以皮带为武器,通过战术调整反败为胜。这场戏不仅凸显“以柔克刚”的东方智慧,更将动作片的暴力美学推向极致。

主题内核:超越民族主义的武道精神

影片表面上以“复仇”为主线,实则跳脱了传统功夫片的民族仇恨框架,转向对武术本质与人性复杂的探讨:

对“精武精神”的重新诠释:陈真不再是被动反抗的悲情英雄,而是主动求索的武者。他学习西洋医学解剖尸体以破解霍元甲死因,吸收拳击技巧改良传统武术,体现“兼容并蓄”的进步。

反派的多维塑造:芥川龙一虽败犹荣的武者尊严、船越文夫超越国界的武学境界,甚至藤田刚的冷酷高效,均打破了脸谱化反派的设计。这种复杂性让影片超越了简单的“中国必胜”叙事。

爱情与家国的冲突:山田光子为爱牺牲的清白与勇气,与陈真在民族大义间的挣扎,构成了影片最动人的情感张力。光子最终选择离开,既是对现实的妥协,也暗示了战争背景下个体命运的无奈。

时代回响:经典何以成为经典

《精武英雄》在1994年香港票房仅收1450万港元,远逊于同期《赌神2》《醉拳2》等商业大片。然而,时间证明了其价值:

动作片的范式革新:它摒弃了张彻式“为打而打”的套路,将打斗与叙事、角色成长紧密结合。李连杰干净利落的动作风格,成为后世模仿的标杆。

文化输出的先驱性:昆汀·塔伦蒂诺曾盛赞该片,其蒙眼对决的设计更被王家卫《一代宗师》间接致敬。影片对武术哲学的探讨,至今仍是全球动作片创作者的研究对象。

李连杰的巅峰演绎:陈真这一角色凝聚了李连杰对武术的理解与人生体悟。从《少林寺》的灵动到《精武英雄》的沉稳,他的表演已从“技”的展现升华为“道”的传递。

结语:不朽的武术寓言

《精武英雄》的伟大,在于它既是一部酣畅淋漓的动作爽片,又是一部充满思辨的人文作品。陈真与船越文夫墓前对决时,风吹沙入眼的细节,恰似影片自身的隐喻:真正的武者(或艺术家)需在混沌中保持清明,在对抗中寻求超越。当结尾陈真以“假死”脱身,继续未竟的抗争时,影片完成了从个人英雄到精神图腾的升华——精武之魂,永不熄灭。

今日重看此片,我们不仅为李连杰的矫健身手喝彩,更为那个港片黄金时代对艺术与商业的平衡追求而感怀。或许正如船越文夫所言:“练武的目的是将人的体能推向极限。”而《精武英雄》,正是中国动作电影体能(技艺)与心智(思想)的双重极限。